インフルエンザでもお風呂に入っていいの?回復を助ける7つの入浴法とは。

今月5本目の記事です。

インフルエンザの流行が大変な状況となってきました。小児科外来では十分なお話をする余裕もなくなってきました。どうしても重要な話にフォーカスせざるを得ないので、今回のような「ちょっとした話題」に触れることが難しくなっています。

そのようなテーマこそ、ニュースレターで取り上げるべきかなと思い、「良く聞かれるこのテーマ」を記事にしてみました。感想などいただけましたら嬉しいです。

プロローグ:深夜の救急外来での「謎」

(冬の寒さが厳しくなる12月のある夜。救急外来のバックヤードで、研修医のA先生が頭を抱えている。)

ほむほむ先生「おや、A先生。なんだか難しい顔をしてカルテを見つめているね。救急車が落ち着いて、やっと一息つける時間だというのに。」

A先生「あ、先生……。お疲れ様です。実は、さっき診察した親子のことで、少し引っかかっていることがあって。」

ほむほむ先生「熱心だね。どんな症例だったのかな?」

A先生「インフルエンザA型の3歳の男の子です。昼間は微熱程度で機嫌もそこそこ良かったそうなんです。でも、夜になって急にグッタリして、意識が少しボーッとしているとのことで受診されました。診察の結果、重篤な脳症などは否定的で、今は点滴をして落ち着いているんですが……。」

ほむほむ先生「なるほど。急な状態変化は心配になるよね。バイタルサインの変動以外に、何か気になるエピソードはあったかい?」

A先生「それが……お母さんのお話だと、『汗をかいて気持ち悪そうだったから、さっぱりさせてあげようと思ってお風呂に入れた』そうなんです。そうしたら、お風呂上がり直後から急に顔色が悪くなって、へたり込んでしまったと。これって、やっぱり『お風呂』が引き金になったんでしょうか?」

ほむほむ先生「ああ、なるほど……。それはお母さんも驚いただろうね。『良かれと思って』したことが、裏目に出てしまったパターンかもしれないね。」

A先生「やっぱりそうですか。昔から『熱がある時にお風呂はダメ』って言われますけど、最近は『元気ならOK』というネット記事も見かけます。現場で保護者の方にどう説明すればいいのか、正直迷ってしまうんです。今回のケースも、もし入浴が原因だとしたら、医学的に体の中で一体何が起きたんでしょうか?」

ほむほむ先生「良い視点だね、A先生。その『なぜグッタリしたのか』という謎を解く鍵は、実は『物理学』と『脳の勘違い』にあるんだよ。」

A先生「物理学と、脳の勘違い……ですか?」

ほむほむ先生「そうだ。単に『疲れたから』だけではない、もっとダイナミックな変化が体内で起きているんだ。今日はそのメカニズムをしっかり紐解いて、明日からの診療で自信を持って説明できるように整理しようか。」

A先生「はい! ぜひお願いします。このモヤモヤを解消して、患者さんたちに『お風呂の入り方』を伝えられるようになりたいです!」

本記事を最後まで読めば、以下の疑問がわかるように執筆しました。

-

昔はお風呂が禁止だった本当の理由と環境変化

-

入浴中の事故を防ぐ「人体メカニズム」の理解

-

回復を早めるための具体的な「7つの入浴ルール」

昔のお風呂はなぜ「命がけ」だったのか?

ChatGPTで作画

ほむほむ先生「まず歴史的な背景から整理しようか。A先生が子どもの頃や、もっと前の世代では『風邪でお風呂なんてとんでもない!』という指導が絶対的だったよね。」

A先生「ええ、まさに。親に隠れてお風呂に入ろうとして、すごく怒られた記憶があります。熱でベタベタして気持ち悪いのに、数日間タオルで拭くだけで我慢するのって、本当に辛いんですよね……。」

ほむほむ先生「その感覚は誰しも経験があるよね。でもね、昔の医師たちが頑なに禁止していたのは、決して意地悪や迷信ではないんだ。当時の日本の住宅事情を考えると、それは『命を守るための極めて合理的な判断』だったともいえるんだよ [1][2]。」

A先生「命を守るため……。確かに、昔の家は寒かったイメージがありますけど、そこまで危険だったんですか?」

ほむほむ先生「想像してみてほしい。断熱材も十分ではない昭和の木造家屋。冬場の脱衣所や浴室は、外気温とほとんど変わらないくらい冷え切っている。そこに、42度以上の熱いお湯を張った深い浴槽があるわけだ [3]。」

A先生「うわあ、想像するだけで鳥肌が立ちます。服を脱いだ瞬間にガタガタ震えちゃいますね。」

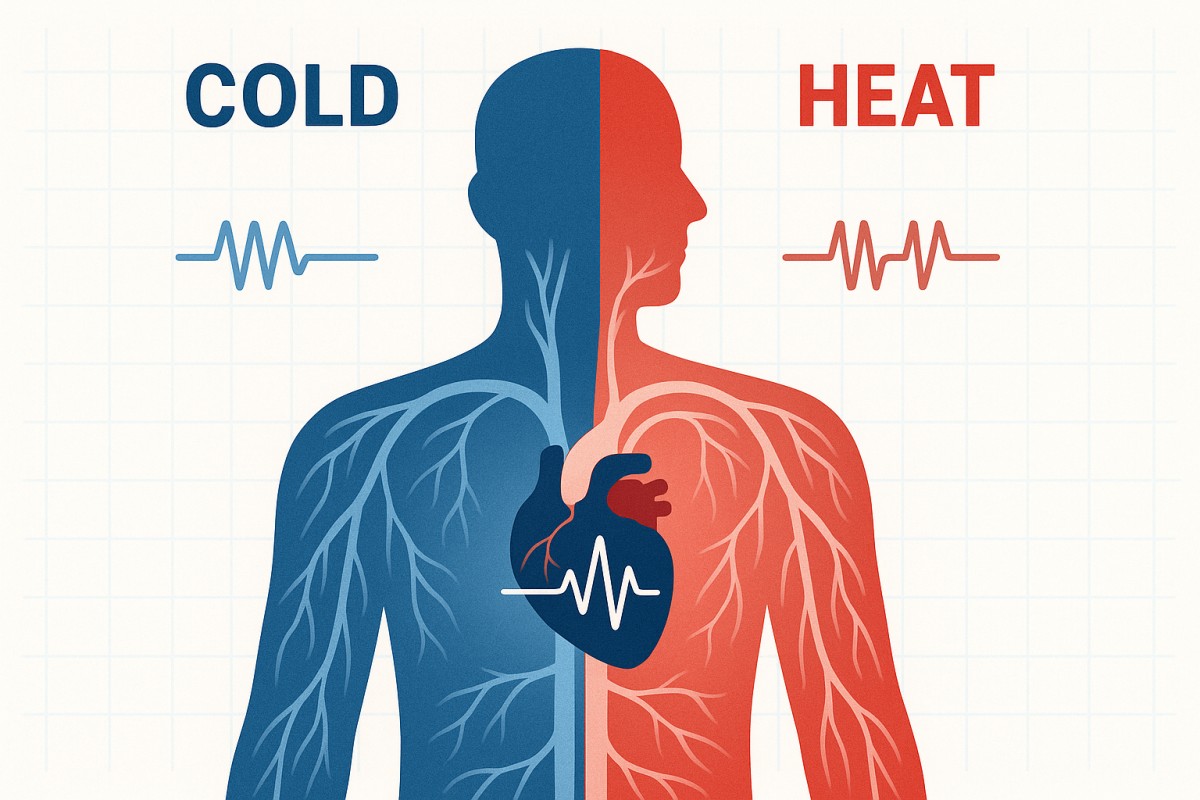

ほむほむ先生「そうなんだ。氷点下に近い脱衣所で血管がキュッと縮こまって血圧が上がり、熱いお湯にドボンと浸かって血管が一気に開いて血圧が下がる。そしてまた極寒の脱衣所へ戻る。この激しい血圧変動は『ヒートショック』と呼ばれ、健康な大人でも心臓に大きな負担がかかる [4][5]。これを高熱で弱っている病人や子供がやったらどうなると思う?」

A先生「確かに……。血圧の乱高下で、心臓や脳血管に大ダメージを与えてしまいますね。」

ほむほむ先生「さらに昔は銭湯を利用する人も多かったから、湯上がりのポカポカした体で冷たい夜風に吹かれて帰宅することになる。これで『湯冷め』をして、二次性の感染症を合併するリスクも懸念されていたんだ [1]。」

A先生「なるほど。今は抗生物質も発達していますけど、昔の肺炎は本当に命取りですもんね。だから『お風呂=死のリスク』という図式が成り立っていたわけですか。」

ほむほむ先生「実はね、当時の医学書や衛生指導の文献を紐解くと、この『環境要因』への警鐘が強く鳴らされているんだよ [3]。でも現代はどうだい?」

A先生「今は高気密・高断熱の住宅が増えましたし、浴室暖房乾燥機がついている家も珍しくありません。脱衣所とお風呂場の温度差はずいぶん解消されています。」

ほむほむ先生「そう。環境が激変したからこそ、小児科医の間でも、全身状態が安定していれば入浴を許可するという風に判断が変わってきたんだ [6]。ただ、ここで勘違いしてはいけないのが、『環境が変わったからといって、体の仕組みが変わったわけではない』という点だね。」

A先生「あ……! そこがさっきの患者さんの話に繋がるんですね。家が暖かくても、体の中で起きている反応を無視すると危ないということですか?」

ほむほむ先生「その通りだよ、A先生。ここからは少し専門的な生理学の話に入ろう。なぜインフルエンザの時にお風呂が『凶器』になり得るのか、その犯人を突き止めていこう。」

この記事は無料で続きを読めます

- 体の中の「ウイルス戦争」と脳の誤作動

- お風呂が「凶器」に変わる? 静水圧とガウアー・ヘンリー反射

- これなら安心! 入浴OKの判断基準と「PS」

- 回復を早める「7つのルール」

- エピローグ:知識は優しさになる

- まとめ

- 参考文献

すでに登録された方はこちら

提携媒体

コラボ実績

提携媒体・コラボ実績