妊娠中のアセトアミノフェン、本当にこわい?最近の研究結果と発達障害との関係とは

こんにちは。今月4本目の記事をお届けします。

今年は、8月まで1ヶ月平均8本の記事を配信できていましたが、今月はさらに多忙を極めていて、命を削る気持ちで書いていました。しかし、いつもの半分にとどまってしまいそうです…。

そんな中でも右肩上がりで登録者の方も、サポートメンバーの方々も増えています。本当にありがとうございます!

さて今回は、先日ニュースで話題になっていたテーマです。今回はサポートメンバー限定ですが、無料内でも過去の経緯までは読むことができます。

A先生「先生、大変です!この記事、見ましたか?」

昼下がりの医局。小児科研修医のA先生が、少し上ずった声で指導医のほむほむ先生の元へ駆け寄ってきました。手のタブレットに表示されているのは、『トランプ政権「妊婦の解熱剤が自閉症に関連」主張』というニュース記事の見出しです[1]。

ほむほむ先生「どうしたんだい、そんなに慌てて。…なるほど、そのニュースだね。政治的な発言が人々の不安を煽ってしまう典型的な例の一つだね。」

A先生「 先日、外来で出会った妊婦さんも、この記事を読んだらしくて…。『熱があるけど、薬を飲むのが怖くてずっと我慢してるんです』って、辛そうでした。でも、過去の研究で関連を指摘するものがあったことを知っていたので、自信を持って『大丈夫ですよ』と言ってあげられなくて…。」

ほむほむ先生「すごくよく分かるよ。患者さんの不安に答えたいのの、自分の中に確信が持てない辛さは、僕も経験してきたからね。…でもねA先生、その問題は、この数年で大きく前進した分野なんだ。なぜ昔は『関連あり』と見えたのか、そして今、なぜ『直接の因果関係は考えにくい』と言えるようになったのか。それはまるで、科学者たちが“見えない犯人”の正体を突き止めていく推理小説のようでもあるんだ。せっかくだから、一緒にその物語を最初から紐解いてみよう。」

本記事を最後まで読めば、

・妊娠中にアセトアミノフェンは本当に使えるの?

・昔の研究と今とで、なぜ見解が変わってきたの?

・薬と上手に付き合うために大切なことは?

これらの疑問にお答えできるよう執筆しました。

なぜアセトアミノフェンは「第一選択」なのか?

ChatGPTで作画

A先生「早速ですが、まず基本から教えてください。そもそも、どうして妊娠中の発熱や痛みに対して、アセトアミノフェンが第一選択薬として推奨されていることが多いんでしょうか?」

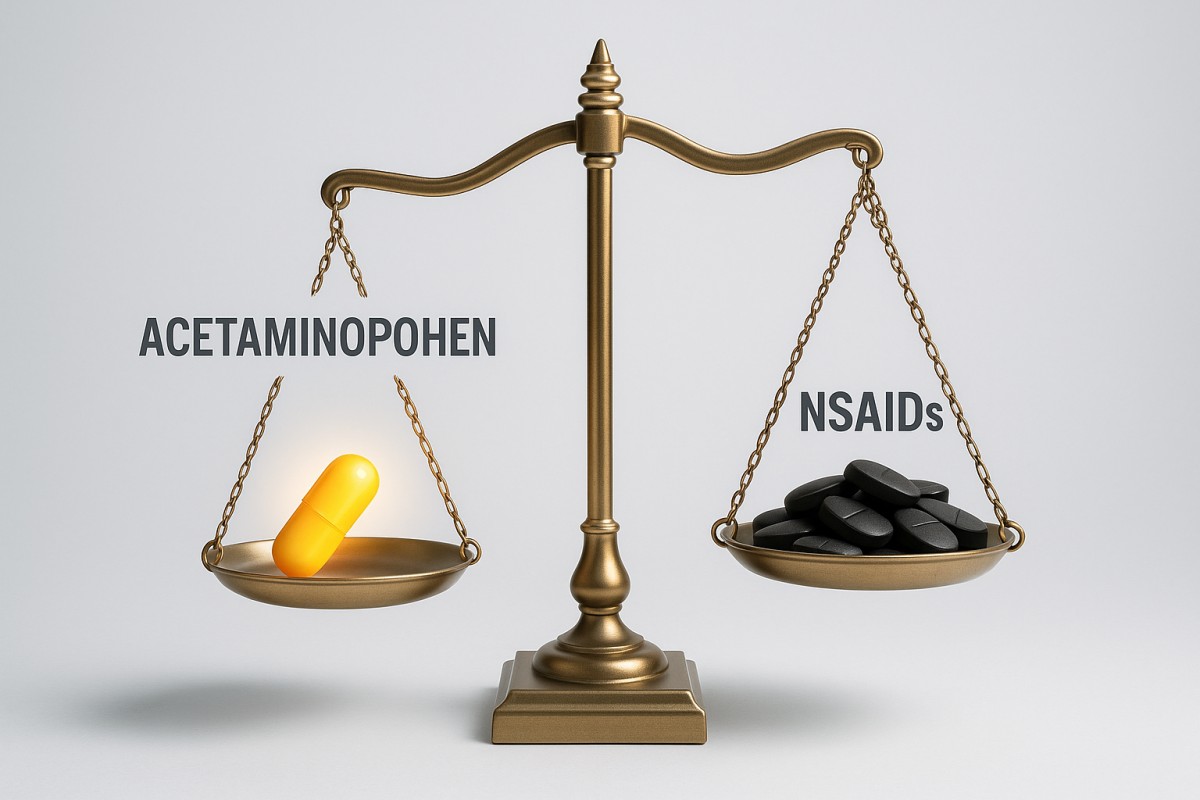

ほむほむ先生「うん、とても良い質問だね。そこから始めよう。アセトアミノフェンは、商品名で言うと『カロナール』なんかが有名で、世界中で長く使われてきた、いわば解熱鎮痛薬の“スタンダード選手”なんだ。イブプロフェンなんかが属するNSAIDs(非ステロイド性抗炎症薬)というグループとは少しタイプが違って、主に脳にある体温調節中枢に作用して熱を下げたり、痛みの情報を伝えにくくしたりする作用がメインなんだよ[2]。」

A先生「その『タイプの違い』が、妊娠中の推奨に関わってくるわけですね。」

ほむほむ先生「その通り。例えばNSAIDsは、妊娠の後期に使うと、動脈管という赤ちゃんの心臓近くにある大切な血管を、生まれる前に閉じてしまう可能性がある。他にも腎臓の血流に影響を与えることも知られているんだ[3]。それに、妊娠初期の流産リスクとの関連が指摘されたこともある[4]。それに比べてアセトアミノフェンは、そういった大きなリスクが報告されていないんだ。だから、他の薬に比べて相対的に安全性が高いと考えられていて、『必要な時には、まずこちらを』という位置づけになっているんだよ。」

A先生「なるほど、だから多くの妊婦さんが使う機会があるんですね。…では、もう一つのキーワードである『自閉症スペクトラム障害(ASD)』についても、改めて教えてください。最近、外来でお会いする親御さんの関心も高いと感じています。」

ほむほむ先生「うん。ASDは、生まれ持った脳の発達の個性、と捉えると分かりやすいかもしれないね。人とのコミュニケーションの取り方や、興味の対象に独特のパターンが見られるのが特徴だ。ただ、『スペクトラム』、つまり『連続体』という名前の通り、その特性の現れ方は本当に人それぞれなんだ。そして、ここが非常に重要なポイントなんだけど、その原因はとても複雑で、遺伝的な要因が強く関わっていることが分かっているんだ[5]。」

A先生「以前、授業で遺伝率が80%以上にもなると習って、その高さにすごく驚いた記憶があります。」

ほむほむ先生「たくさんの遺伝子と、お腹の中にいる時の環境などが複雑に絡み合って、その子の特性が決まっていく。だから、何かたった一つのこと、例えば『ある薬を飲んだから』というだけでASDになる、というような単純な犯人探しの話ではないんだね。この大前提は、今日の話の最後まで、しっかり心に留めておいてほしい。」

「関連あり?」2010年代の初期研究が広げた懸念と“見えない犯人”の影

ChatGPTで作画

A先生「その前提を踏まえた上で、本題です。そもそも、アセトアミノフェンへの懸念が広まったのは、どんな研究がきっかけだったんですか?」

ほむほむ先生「うん。話は2010年代に遡る。主に欧米のいくつかの『観察研究』で、妊娠中にアセトアミノフェンを使ったお母さんから生まれた子は、使わなかった子に比べて、ASDやADHD(注意欠如・多動症)と診断される確率が、すこし高い、という報告が相次いだんだ[6][7]。」

A先生「すこし、ですか。具体的にはどれくらいだったんでしょう?」

ほむほむ先生「例えば2018年に発表されたメタアナリシス(複数の研究を統合して分析する手法)なんかを見ると、ADHDで約1.3倍、ASDで約1.2倍という数字が出ているね[8]。パーセントで言うと、20%から30%程度のリスク上昇、ということだね。」

A先生「うーん…20~30%増と聞くと、やっぱりドキッとしてしまいますね。患者さんが不安になるのも無理ないです…。私があの時、自信を持って答えられなかったのも、こういう数字が頭にあったからだと思います。」

ほむほむ先生「そうだよね、数字だけ見ると心配になる気持ちはよく分かる。でも、ここで科学者たちが頭を悩ませたのが、これらの研究はあくまで『観察研究』だということ。つまり、薬を使ったグループと使わなかったグループの比較に関して、やや単純な比較方法を用いて、『結果に違いがあった』と言っていたんだ。そこには、『交絡因子(こうらくいんし)』という、僕が先ほど“見えない犯人”と表現した要因が隠れている可能性が常にあるんだよ。」

A先生「交絡因子…。薬の使用と子どもの発達、その両方に関係する第三の要因、でしたね。この場合、具体的にはどんなものが考えられるんですか?」

ほむほむ先生「うん、この物語の核心に迫る、一番のポイントだろうね。大きく分けて二つの可能性が考えられている。一つは、『そもそも、なぜ薬を飲む必要があったのか?』という点だ。例えば、妊娠中に高熱が出てしまうような重い感染症にかかったとするよね。その場合、高熱や感染症による体内の炎症自体が、お腹の赤ちゃんの脳の発達に何らかの影響を与えた可能性が考えられる[9]。もし、そのお母さんが熱を下げるためにアセトアミノフェンを使っていたら、データ上は『薬を使った』ことと『発達への影響』が結びついて見えてしまう。でも、本当の原因は薬ではなく、その引き金となった病気そのものかもしれないんだ。これを専門的には“適応による交絡”と呼ぶんだ。」

A先生「なるほど! まるで、火事現場にいつも消防車がいるからといって、『消防車が火事の原因だ!』と言っているようなものですね。それはものすごく重要なポイントですね…!見かけ上の関係に騙されてしまう可能性がある、と。」

ほむほむ先生「まさにその通り、素晴らしい例えだね。 そしてもう一つの可能性が、先ほども話した遺伝的な背景だ。もともとASDなどに関わる遺伝的な特性を持つお母さんは、妊娠中に体調を崩しやすかったり、痛みを感じやすかったりして、結果的に鎮痛薬を飲む回数が多くなる傾向があるのかもしれない。これもまた、薬が原因であるかのような、見かけ上の関連を生み出してしまう可能性がある。家族の中で共有されている、目には見えない要因だね。科学者たちは、この“適応”と“遺伝”という二人の“見えない犯人”の存在にずっと悩まされてきたんだ。」

研究は進化した!“見えない犯人”をあぶり出す画期的な方法

ChatGPTで作画

A先生「薬を使った理由である『病状』と、お母さん自身の『遺伝的な背景』。この二つの大きな要因が、まるで霧のように真実を隠していたんですね。そんな課題をクリアするために、研究の方法も進化してきた、ということですか?」

ほむほむ先生「その通りだ。そこで登場したのが、『兄弟姉妹内比較研究』という、とても賢いやり方なんだ。これはね、同じお母さんから生まれた兄弟や姉妹をペアで比較するんだよ。」

A先生「同じお母さんから生まれた兄弟を?」

ほむほむ先生「そう。例えば、一人目の子の妊娠中はアセトアミノフェンを使ったけど、二人目の子の妊娠中は使わなかった、というケースをたくさん集めて分析する。考えてみてごらん。同じお母さんから生まれていれば、遺伝的な背景はきわめて近いし、食事や生活習慣といった家庭環境もとてもよく似ているよね。」

A先生「あっ、なるほど! 遺伝子も環境もほぼ同じ“セット”の中で、アセトアミノフェンを『使った場合』と『使わなかった場合』を比べるわけですね! それなら、ややこしい交絡因子を自然に打ち消せる…! より純粋に薬の影響だけをピンポイントで見られそうです。」

ほむほむ先生「まさしく、その通りだ。統計的な調整だけでなくパワフルな方法なんだ。研究者たちも、この方法なら長年追い続けてきた“見えない犯人”の正体に光を当て、真実に近づけるんじゃないか、と期待したんだね。」

A先生「そして、その兄弟姉妹で比較する研究で、近年、決定的な結果が報告されたと聞きました!」

提携媒体

コラボ実績

提携媒体・コラボ実績