最新研究で分かった「塗らない方が良い」保湿剤の見分け方

こんにちは。ようやくニュースレターを書く時間が確保できました。今日はもう一つ記事の資料集めをしたいと思っています。

さて、「保湿剤は何を選んだらいいのですか?」という質問は、私の外来ではよく尋ねられるテーマです。しかし、一言で伝えづらくて困る質問でもあるのです。「いつか掘り下げてお伝えしたい」と思っていた内容を、ようやく形にできました。今回も、本文だけで1万文字の大作ですが、読みやすくなるように工夫を重ねてお届けいたします。

この記事は、最後の結論とまとめ以外は、無料で閲覧可能です。登録された方々、サポートメンバーの方々に感謝申し上げます。

ある日の昼下がり、小児科の外来が少し落ち着いた頃。研修医のA先生が、カルテを片手に何やら深く考え込んだ表情で、指導医であるほむほむ先生のデスクへとやってきました。

A先生「ほむほむ先生、今、お時間をいただけますか?」

穏やかに顔を上げたほむほむ先生は、A先生の真剣な眼差しに気づき、電子カルテに入力する手を止めました。

ほむほむ先生「もちろん、A先生。何か気になることでもあったかな?」

A先生「はい。先ほど診察した赤ちゃんのことでして…。生後4ヶ月の男の子なんですが、お母さんが『保湿を頑張ってもカサカサが治まらなくて、夜もかゆいのか何度も起きてしまう』と、本当に疲れ果てたご様子で…。基本的なスキンケア指導はしたつもりなのですが、お母さんの不安な顔を思い出して、自分の知識が本当に十分なのか、自信がなくなってしまって…」

その言葉に、ほむほむ先生は温かい眼差しで深く頷きました。

ほむほむ先生「そうか…。それはA先生も、そしてお母さんも辛かっただろうね。赤ちゃんのスキンケアは、情報が多すぎて、時に保護者の方を混乱させてしまうことがある。そして、僕たち医療者も、常に知識をアップデートしていかなければならない、非常に奥深い分野なんだ。実は、良かれと思ってやっていることが、時に思わぬ落とし穴になることもあるからね。よし、この機会に一緒に知識を整理していこうか」

本記事を最後まで読めば、

・赤ちゃんの肌が大人と違う理由

・保湿剤の本当の働きと専門家が使う言葉の謎

・安全な保湿剤を選ぶための基準

これらの疑問にお答えできるよう執筆しました。

赤ちゃんの肌はなぜ特別?~見た目とは違う、未熟なバリア機能の秘密~

ChatGPTで作画

A先生「先生、先ほどのお母さんも『とにかく保湿が大事って聞いて、1日に何回も塗っているんです』と仰っていました。学生時代からそう習ってきましたし、大前提として大切なことだとは思うのですが…。そもそも、なぜ赤ちゃんの肌には大人以上に保湿が必要なのでしょうか。大人の肌をただ小さくしたミニチュア、というわけではないんですよね?」

ほむほむ先生「まさにその通りだね、A先生。見た目はつるつるで、つるつるすべすべにの肌に見えるかもしれないけれど、赤ちゃんの皮膚は、構造的にも機能的にもまだ未熟な状態なんだ。皮膚の一番外側にあって、外部の刺激や乾燥から体を守る“砦”の役割を果たしている『角質層』や『表皮』全体が、大人と比べて約20%から30%も薄いんだよ[1]。まるで、緻密に織られた丈夫な布と、まだ目が粗く繊細なガーゼくらいの違いがある、とイメージすると分かりやすいかもしれないね」

A先生「ええっ、そんなに薄いんですか…!だからあんなにカサカサしやすかったり、おむつや衣類のちょっとした摩擦ですぐに赤くなったりするんですね。構造的な違いが原因だったなんて、改めて驚きです」

ほむほむ先生「そうなんだ。そして、その薄さゆえに、皮膚の『バリア機能』がまだ発達の途上にある。その結果、2つの大きな問題が起こるんだ。1つは、皮膚の内側から水分がどんどん逃げていってしまうこと。専門的には経皮水分蒸散量(TEWL)が高い状態、と言うね。そしてもう1つは、外からの刺激物やアレルゲン、つまりアレルギーの原因物質が簡単に皮膚の中に侵入できてしまうという弱点も持っているんだ」

A先生「なるほど…。バリアが未熟だから、水分は外に逃げやすいし、敵は中に侵入しやすい…。まさに“内憂外患”な状態なんですね」

ほむほむ先生「その表現は分かりやすいね。実際、2014年の研究では、生まれて24時間以内の新生児は、大人と比較してTEWLが有意に高いことが示されているんだよ[2]。考えてみれば当然で、お母さんのお腹の中の羊水という、いわば“水の世界”から、急に乾燥した外の世界に出てきたばかりなんだから、皮膚がまだびっくりしている状態といえるね」

A先生「環境の激変に、肌がまだ適応しきれていないんですね。汗や皮脂から作られる、いわば“天然の保護クリーム”である『皮脂膜』も、まだうまく作れない、という話も聞いたことがあります」

ほむほむ先生「うん、それも重要な点だね。ただ、少し補足が必要かな。新生児の一時期、お母さんからのホルモンの影響で皮脂分泌が活発になる“ミニ思春期”と呼ばれる時期があるんだけど、それは一時的・局所的なものなんだ。Kuiri-Hänninenらによる2013年の研究でも示唆されているように、大人のように安定して、常に肌全体を保護してくれるような強固な皮脂膜を作る力はまだ十分にないんだよ[3]」

A先生「そうなんですね!皮脂が多い時期があるからといって、保護機能が万全というわけではない、と…。では、この未熟なバリア機能が、大人と同じレベルになるには、どれくらい時間がかかるものなんでしょうか?」

ほむほむ先生「それも様々な研究があるけれど、例えばRahmaらがまとめた総説なんかを参照すると、個人差や体の部位による差は大きいとしつつも、多くの指標で大体2年くらいかかると考えられているね[4]。逆に言えば、生まれてから2年間は、肌がずっと発達し続けている、とてもデリケートな時期だということなんだ」

A先生「2年も!想像以上に長いですね…。ということは、その未熟なバリア機能を外からサポートしてあげるために保湿剤が使われる、というわけですね。具体的には、保湿剤はどのようにして肌を守っているんでしょうか?単に水分を与えているだけではないんですよね?」

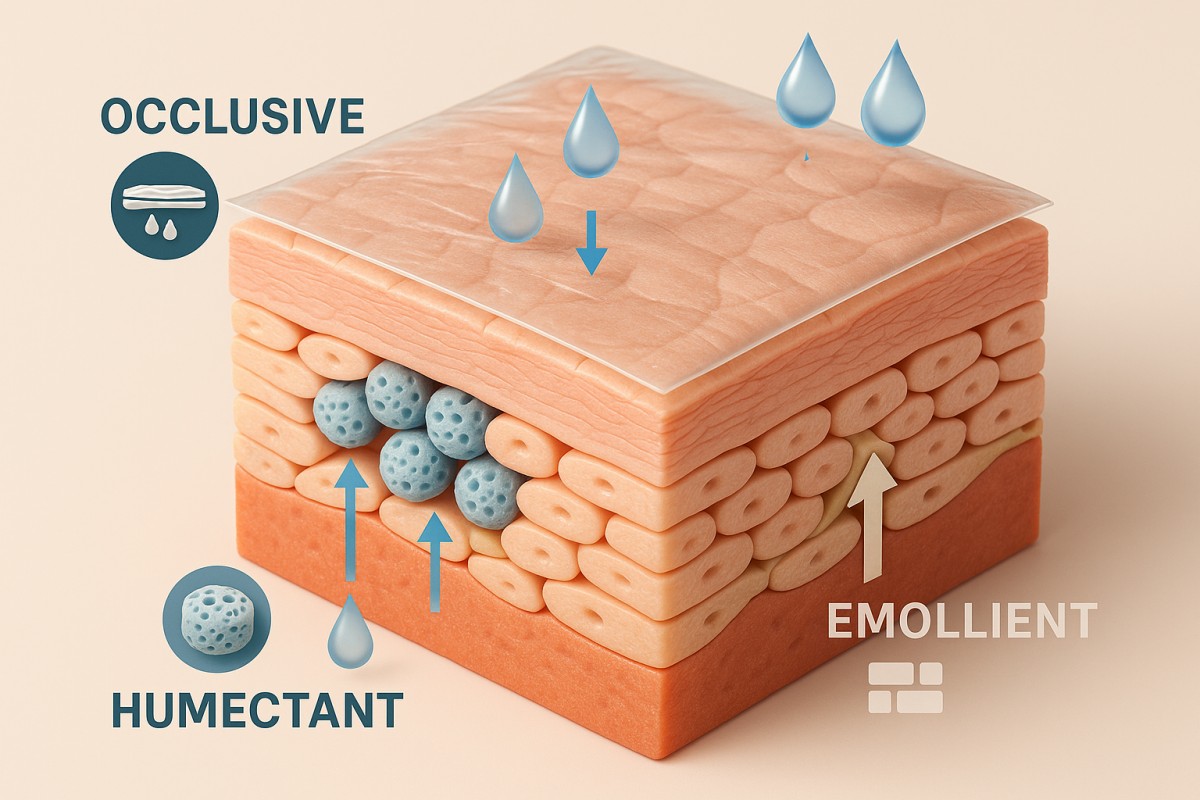

保湿剤の3つのメカニズムと、専門家を悩ませる「言葉の罠」

ChatGPTで作画

ほむほむ先生「保湿剤の働きは、ただ水分を補給するだけじゃない。主に3つの異なるメカニズムがあって、市販されている多くの製品は、これらをうまく組み合わせて作られているんだ。…と、その本題に入る前に、少しだけ寄り道をしてもいいかな?」

A先生「はい、もちろんです」

ほむほむ先生「A先生は、論文や教科書を読んでいて、保湿剤を指す言葉が文献によって微妙に違っていて、混乱した経験はないかな?例えば『エモリエント』という言葉が、ある時は保湿剤全体を指しているように見えたり、またある時は特定の成分や作用だけを指していたり…」

A先生「あっ、あります!まさにそこがずっと疑問でした!『エモリエント』と『モイスチャライザー』って、一体何が違うんだろうって、いつも頭にハテナが浮かんでいました。正直、今も自信を持って説明できません…」

ほむほむ先生「ははは、正直でよろしい。実は、僕自身も混乱していたんだ。以前、僕の恩師の先生が、この混乱に関して教えてくださったんだよ。これは多くの医療者が一度は通る落とし穴だと思う。すごく簡単に言うと、地域や文脈で言葉の定義が違うんだ。例えば英国では『エモリエント』が保湿外用剤の全体を指す包括的な用語として使われることが多い。一方で、米国や多くの国際的な学術文献では、製品全体を『モイスチャライザー』と呼び、その作用機序を『オクルーシブ』、『ヒューメクタント』、そして『エモリエント』という3つの下位カテゴリーに分類するのが主流になっているんだ」

A先生「なるほど!国や学会によって、言葉の使い方の“文化”が違うんですね。謎が解けました。この言葉の定義の混乱が、実は臨床現場での思わぬすれ違いを生んでしまうこともある、なんてことは…?」

ほむほむ先生「お、鋭いね。その可能性は十分にある。まあ、その話はまた後でするとしよう。臨床で本当に大切なのは、言葉の定義そのものよりも、目の前の製品がどんな作用の成分を、どういう目的で組み合わせているかを正しく理解すること。今回は、分かりやすさと国際的な論文との整合性を考えて、後者のアメリカ式の分類、つまり製品全体を『保湿剤(モイスチャライザー)』として、その働きを3つに分けて解説していくことにしよう」

A先生「背景が分かって、スッキリしました。ぜひ、その3つの働きについて詳しく教えてください!」

フタをする『オクルーシブ』

ChatGPTで作画

ほむほむ先生「よし、まず1つ目が『オクルーシブ(Occlusive:閉塞作用)』だ」

A先生「閉塞…、つまり、物理的に“フタをする”というイメージでしょうか?」

ほむほむ先生「その通り!まさに代表格がワセリンだね。肌の表面に油性の膜、いわば“食品用ラップ”のような強力なフタを作って、角質層から水分が蒸発していくのを物理的に防ぐんだ。その効果は非常に強力で、Sethiらが2016年のレビューでまとめているように、ワセリンは皮膚から蒸発する水分量(TEWL)を98%近くも抑制するという報告があるくらいだ[5]。一般的に、ベタベタした軟膏タイプの製品が、この作用が最も高いと考えていいよ」

A先生「98%!ほとんど水分を逃さないんですね。まさに最強のフタですね」

ほむほむ先生「もちろん、たっぷり塗らないと、ここまでの効果はでないだろうけど。食品ラップが穴だらけでは効果がないようにね」

水分を引き寄せる『ヒューメクタント』

ChatGPTで作画

ほむほむ先生「次に2つ目が『ヒューメクタント(Humectant:湿潤作用)』。こちらは、グリセリンやヒアルロン酸、尿素などが代表的な成分だ。これらは、自分自身の分子が小さなスポンジのように、周りの水分をギュッと引き寄せて、角質層の中にしっかりと保持してくれる働きがあるんだ」

A先生「へぇ、水分を磁石みたいに引き寄せてくれるんですね!面白いです」

ほむほむ先生「ただ、一つ知っておくべき重要な注意点があってね。例えば、カラカラに乾燥した砂漠のような環境、つまり湿度が極端に低い状況で、このヒューメクタントだけを塗るとどうなると思う?」

A先生「ええと…周りに水分がないから、引き寄せられない…?」

ほむほむ先生「それだけじゃないんだ。2024年に公開されたHarwoodらの解説にもあるように、周りに水分がなければ、かえって肌の奥深く、つまり表皮の深層や真皮にある水分まで吸い上げて、蒸発を促してしまう可能性が指摘されているんだよ[6]」

A先生「ええっ!良かれと思って塗ったのに、逆に乾燥を悪化させてしまうなんてことがあるんですか!?」

ほむほむ先生「理論上はあり得る、ということだね。だから、市販の製品では、通常は先ほどの『オクルーシブ』作用を持つ油性成分と一緒に配合されることが多い。まさに、2019年にVaillantらが行った研究で、グリセリン(ヒューメクタント)とワセリン(オクルーシブ)を組み合わせることで、水分保持と水分蒸散抑制の両方がうまく機能することが示されているんだ[7]。引き寄せた水分を、フタをして逃がさない。このコンビネーションが大事なんだね」

隙間を埋める『エモリエント』

ChatGPTで作画

A先生「なるほど…成分の組み合わせには、ちゃんと理由があるんですね。では、最後の3つ目は何でしょうか?」

ほむほむ先生「3つ目が『エモリエント(Emollient:軟化作用)』。ここで、限定的な意味での『エモリエント』が登場するわけだ」

A先生「はい!これが先ほどの話に繋がるんですね」

ほむほむ先生「そう。こちらのエモリエントは、角質細胞と角質細胞の間の隙間を埋めてくれる成分のことを指すんだ。レンガの壁で例えるなら、レンガ(角質細胞)の隙間を埋めるセメントのような役割だね。代表的な成分としては、セラミドや脂肪酸などが挙げられる。この隙間が埋まることで、肌の表面がなめらかになり、ごわつきがなくなって、しなやかな柔軟性が生まれる。多くは油性成分なので、ある程度の閉塞効果も併せ持っていることが多いよ」

A先生「よく分かりました!強力なフタをする『オクルーシブ』、水分を吸い寄せる『ヒューメクタント』、そして隙間を埋めてなめらかにする『エモリエント』。この3つの合わせ技で、赤ちゃんの未熟なバリア機能をサポートしているんですね。そして、その言葉の定義も整理できて、長年のモヤモヤが晴れました!」

保湿でアトピーは予防できる?二転三転する研究の歴史と、見えてきた本質

A先生「先生、ここからが、多くの保護者の方も、そして医師も一番混乱している点だと思います。以前は『保湿ケアでアトピー性皮膚炎は予防できる』と盛んに言われていました。でも、数年前にそれを否定するような大規模な研究結果が出て、最近また新しい研究で覆された、という話も耳にしました。この内容は、以前詳しく話しましたよね」

ほむほむ先生「A先生の言う通り、この論争は本当にジェットコースターのようだよね。話が長くなるから、詳細は以前の記事を見ていただくとして今回はその歴史の詳細は省くけれど、結論から言うと、単純に『保湿すればOK』とか『保湿は意味がない』という単純な二元論で語れる話ではなくなった、ということだ。より重要になってきたのは、『どのような保湿剤を、いつから、誰に、どのように使うか』という、その“やり方”なんだよ」

A先生「やり方、ですか」

ほむほむ先生「そう。例えば、さっき赤ちゃんの肌はTEWLが高いという話をしただろう?実は、2016年に僕達が発表した研究で、生後1週間以内の赤ちゃんの額の皮膚から蒸発している水分量(TEWL)が高いと、その後のアトピー性皮膚炎の発症リスクが有意に高まることが示されたんだ[8]」

A先生「え!生まれた直後の肌の状態で、将来のリスクがある程度予測できるということですか?」

ほむほむ先生「そういうことになるね。この研究結果もあって、『じゃあ、リスクの高い子に、生まれてすぐから適切な保湿介入をすれば、発症を予防できるんじゃないか?』という考え方が、より一層強まったんだ。でも、その後の大規模な研究で、ただ保湿するだけでは、期待されたほどの予防効果が見られなかったり、別の問題が指摘されたりした。だからこそ今、僕たちは保湿剤を使うことの“光”の部分だけでなく、“影”の部分、つまりリスクについても、これまで以上に慎重に考えなければならなくなったんだ」

良かれと思って…がアダに?保湿剤に潜む2つの重大なリスク

ChatGPTで作画

A先生「保湿剤の…リスク、ですか。先生、ここからの話が、最も気をつけなければと感じている点なんです。良かれと思って使った保湿剤そのものが、問題を引き起こす可能性もある、ということですよね?」

ほむほむ先生「その通りだ。そこは本当に、本当に重要なポイントだよ。保護者の方にも必ず知っておいてほしい、重大なリスクが主に2つ指摘されている。まず1つ目は『アレルギー性接触皮膚炎』、いわゆる“かぶれ”だね」

リスク①:かぶれ(アレルギー性接触皮膚炎)

ChatGPTで作画

A先生「かぶれ、ですか。保湿剤で?」

ほむほむ先生「うん。保湿剤に含まれている特定の成分そのものがアレルゲン、つまりアレルギーの原因になってしまって、塗ったところが赤くなったり、ブツブツができたり、強いかゆみが出たりする反応のことだ」

A先生「でも先生、よく『自然派』とか『オーガニック』『植物由来』といった製品は、肌に優しいと宣伝されていますよね。それでも、例えば植物エキスなどがリスクになりうるというのは、少し直感に反する気がするのですが…」

ほむほむ先生「ああ、A先生、それは本当に多くの人が誤解している指摘だよ。結論から言うと、『自然由来だから安全』とは全く言えない。むしろ、アレルギーの観点から見ると、逆のことさえあるんだ。」

A先生「逆、ですか!?」

ほむほむ先生「そう。例えば、鎮静効果などを期待して多くの製品に配合されているカモミール。これはキク科の植物だよね。2025年に発表されたKljučevšekらの最新のレビューでも、キク科の植物、すなわちカモミールなどが接触皮膚炎などのアレルギー反応を引き起こす可能性が改めて指摘されている[9]。また、アロエもそうだね。肌に良いイメージが強いけれど、2021年のVermaらの症例報告のように、アロエ製品でアレルギー性接触皮膚炎を起こしたケースも確かにあるんだよ[10]」

A先生「カモミールやアロエで…。むしろ肌に良さそうなイメージの代表格でした…」

ほむほむ先生「そうだよね。その他にも、製品に良い香りをつけるための香料(合成・天然を問わず)、特定の防腐剤、羊毛から採れるラノリンなども、原因になりうることが知られている。だからこそ、イメージに惑わされず、成分を自分の目で確認する姿勢が不可欠なんだ」

リスク②:経皮感作による食物アレルギー

ChatGPTで作画

ほむほむ先生「そして2つ目のリスク。こちらの方が、ある意味もっと深刻かもしれない。『経皮感作(けいひかんさ)』による食物アレルギーの誘発だ」

A先生「経皮感作…皮膚を通して、アレルギーを獲得してしまう、ということですよね。それが食物アレルギーに繋がる、とは一体どういうことなのでしょうか?」

ほむほむ先生「うん。バリア機能が低下した皮膚、例えば湿疹があるようなガサガサの肌に、食物由来のタンパク質を含む保湿剤を塗ってしまうと、どうなると思う?」

A先生「ええと…その食物の成分が、壊れたバリアの隙間から体内に簡単に入り込んでしまう…ということでしょうか?」

ほむほむ先生「その通り。そして、体の中に入ってきた食物タンパクを、僕たちの免疫システムが『異物だ!侵入者だ!』と誤って認識して、攻撃するための準備を始めてしまう。これが『感作』、つまり、その食物に対するアレルギーを獲得してしまった状態だ。このメカニズムを『経皮感作』と呼ぶんだ」

A先生「保湿剤に、食物のタンパク質が…?」

ほむほむ先生「そう。そして、一度皮膚から感作が成立してしまった後に、今度はその食物を初めて口から食べた時に、重篤なアレルギー反応を引き起こす危険性がある、ということなんだ」

A先生「そ、それは…怖すぎます…。保湿剤にそんな食品の成分が入っているなんて、今まであまり意識していませんでした。でも、言われてみれば、ピーナッツオイルやアーモンドオイル、オートミール(オート麦)、大豆や小麦由来の成分が入った製品、確かに見たことがあります。まさかそんな重大なリスクがあったなんて。先生…!今、はっとしました。冒頭で僕が話した、何を塗ってもカサカサでなかなか良くならなかった赤ちゃんのことなんですが…。お母さんが、『赤ちゃんのためにと思って、ハーブの良い香りがする海外のオーガニッククリームを使ってるんです』と仰っていたのを思い出しました。もしかして…!」

ほむほむ先生「…その可能性は、残念ながら否定できないね。もちろん、診察もしていないし、製品も見ていないから断定はできない。でも、もしそのクリームに含まれていた何らかの植物成分でかぶれ(アレルギー性接触皮膚炎)が起きて、その強いかゆみで赤ちゃんが夜も眠れなかったとしたら…。良かれと思って毎日一生懸命塗っていたクリームが、かえって赤ちゃんを苦しめていた可能性も考えられる。これが、僕が最初に言った『思わぬ落とし穴』の一例なんだよ」

A先生「そうか…。でも、実際に日本の保湿剤に、そんなに食物成分や感作される成分が含まれているんでしょうか?」

ほむほむ先生「僕もそう思って、実際に調べてみたんだ。そうしたら、8大アレルゲンに相当する成分を含む製品が4.3%、ナッツ由来成分が10%以上、果実抽出物や精油は30%以上に含まれていたんだ。そして、「ナチュラル」とか「オーガニック」を歌った製品のほうが、よりそのような成分が含まれていることがわかったんだ[11]」

A先生「実際に含まれていて、思ったよりも多いんですね…」

ほむほむ先生「自分を責めることはないよ、A先生。この知識は、ここ数年で急速に広まってきたものなんだから。大切なのは、今日のこの気づきを、明日からの臨床に活かすことだ。そうだろ?」

A先生「…はい!ありがとうございます、先生!」

提携媒体

コラボ実績

提携媒体・コラボ実績